- Главная

- Социальный проект "Дети войны"

Социальный проект "Дети войны"

Сохранение исторической памяти о детях войны и укрепление связей поколений.

ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

1. Повышение гражданской активности и патриотизма подрастающего поколения.

2. Изучение документальных материалов, фотографий и вещей, относящихся к периоду ВОВ.

3. Оказание шефской помощи детям войны.

4. Подготовка материалов и создание выставки по воспоминаниям детей войны.

Воспоминания детей войны о жизни в военное время «Детство, опаленное войной».

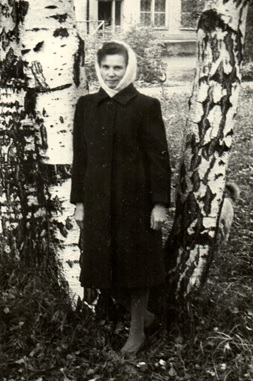

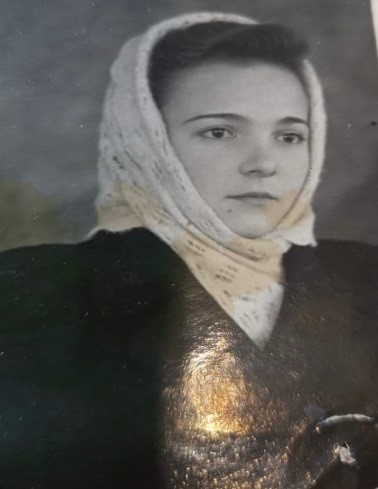

Лыжникова Александра Васильевна родилась 24 января 1937 года в Костромской области в маленькой деревушке в 11 домов. Был а в семье четвертым ребенком. Из воспоминаний Александры Васильевны: «Когда началась война - нас у родителей было пять детей, шестой родился в 1942 году. Мама осталась одна с такой оравой детей. Самой старшей моей сестре было 13 лет, младшему брату 2 года. Работала мама в колхозе, но держали корову, кур, овец. Нам оставалось продуктов очень мало, отдавали налоги государству: молоко, яйца, мясо. Но по чашечке молока каждый день выпивали. Жили очень плохо, я три раза пухла от голода, а брат младше меня падал в обморок. Маму летом мы почти не видели, утром вставали – ее нет, ложимся спать - ее опять нет, когда она отдыхала - мы не видели. Печку топила и нас кормила сестра, которой было 8 лет, брат 10-ти лет работал на лощадях, возил на поля навоз, а старшая сестра в 13 лет работала на «Овчарнике» - ухаживала за овцами. Картошки на зиму не хватало, ходили весной на поля перекапывали картофельники и ели гнилую картошку. В общем, ели не знаю что и все время хотелось поесть. Хорошо было летом, спасали ягоды. Найдешь ягодку, завернешь в листок и ешь как пирожок. Питались травой: хвощ полевой, матрешки, дикий лук и всем, что можно было съесть. А мне с 5 лет пришлось нянчить сестру, которая родилась в 1942 году. Но как бы плохо не жили, все остались живы, наверное, благодаря корове и траве, которую мы ели. Да еще грибы спасали. В 1944 году я пошла в 1 класс, босая, обуви не было, потом мама где- то достала старые сапоги и зиму я проходила. А в мае 1945 года война закончилась: все так радовались, даже с уроков отпустили. Отец вернулся с войны только в сентябре 1945 года, весь израненный и умер в возрасте 58 лет. Но жили мы все равно плохо, в 1947 году отец увез нас в д. Миловка. Нам, детям, там очень нравилось, мы там были сыты, только дикие как волчата, ведь мы жили в глухой деревне. Но через год опять вернулись в свою деревню, причину не знаю. Потом я училась, вышла замуж там же, в деревне, а в 1972 переехали в г. Приволжск. Имею 2 –х детей, проработала в колхозе 5 лет, а остальные 32 года в ювелирном производстве, из них 20 лет на заводе «Красная Пресня».

Лыжникова Александра Васильевна родилась 24 января 1937 года в Костромской области в маленькой деревушке в 11 домов. Был а в семье четвертым ребенком. Из воспоминаний Александры Васильевны: «Когда началась война - нас у родителей было пять детей, шестой родился в 1942 году. Мама осталась одна с такой оравой детей. Самой старшей моей сестре было 13 лет, младшему брату 2 года. Работала мама в колхозе, но держали корову, кур, овец. Нам оставалось продуктов очень мало, отдавали налоги государству: молоко, яйца, мясо. Но по чашечке молока каждый день выпивали. Жили очень плохо, я три раза пухла от голода, а брат младше меня падал в обморок. Маму летом мы почти не видели, утром вставали – ее нет, ложимся спать - ее опять нет, когда она отдыхала - мы не видели. Печку топила и нас кормила сестра, которой было 8 лет, брат 10-ти лет работал на лощадях, возил на поля навоз, а старшая сестра в 13 лет работала на «Овчарнике» - ухаживала за овцами. Картошки на зиму не хватало, ходили весной на поля перекапывали картофельники и ели гнилую картошку. В общем, ели не знаю что и все время хотелось поесть. Хорошо было летом, спасали ягоды. Найдешь ягодку, завернешь в листок и ешь как пирожок. Питались травой: хвощ полевой, матрешки, дикий лук и всем, что можно было съесть. А мне с 5 лет пришлось нянчить сестру, которая родилась в 1942 году. Но как бы плохо не жили, все остались живы, наверное, благодаря корове и траве, которую мы ели. Да еще грибы спасали. В 1944 году я пошла в 1 класс, босая, обуви не было, потом мама где- то достала старые сапоги и зиму я проходила. А в мае 1945 года война закончилась: все так радовались, даже с уроков отпустили. Отец вернулся с войны только в сентябре 1945 года, весь израненный и умер в возрасте 58 лет. Но жили мы все равно плохо, в 1947 году отец увез нас в д. Миловка. Нам, детям, там очень нравилось, мы там были сыты, только дикие как волчата, ведь мы жили в глухой деревне. Но через год опять вернулись в свою деревню, причину не знаю. Потом я училась, вышла замуж там же, в деревне, а в 1972 переехали в г. Приволжск. Имею 2 –х детей, проработала в колхозе 5 лет, а остальные 32 года в ювелирном производстве, из них 20 лет на заводе «Красная Пресня». Сухарева Галина Федоровна родилась в Костромской области в дерене Болобоново 31 января 1934 года, в крестьянской семье. «Родители работали в колхозе. В семье было трое детей, последний ребенок родился перед самой войной. Это был мальчик, отец увидел его всего один раз. Я была в семье средним ребенком, еще была старшая сестра, которая меня старше на пять лет. До войны семья успела обзавестись коровой и несколькими ульями с пчелами. Уезжая на фронт, отец наказывал матери беречь детей и корову, без нее семья бы не выжила, она была главной кормилицей. Отец погиб в 1943 году, мама осталась одна стремя детьми. Чтобы как то нас прокормить, она работала с утра и до позднего вечера, а за старшую оставалась сестра- ей на начало войны было 12 лет. Она водилась с младшим братом, поила и доила корову. Я тоже работала - летом пасла свиней, которые питались тем что найдут, иногда убегали, трудно было за ними следить, до слез. Когда я училась в 1 классе, то заболела воспалением легких, пришлось бросить учебу. Потом заново пошла в 1 класс, где все меня дразнили «дылдой», т.к. я была высокой и старше других учеников. Потом я вновь заболела и меня опять не перевели в другой класс. Так мне пришлось бросить учебу, стала помогать матери на телятнике: носить ведра с водой, пасти телят. Семье в это тяжелое время помогала корова, у нас всегда было молоко, которое мы обменивали на муку. В колхозе с продуктами стало еще хуже, мы кормились овощами с огорода, мама пекла баранки из гороховой муки, другие продукты выменивали на мед. После войны был страшный голод. В 1949 году я пошла работать в артель, где шили рубашки. В 1950 году устроилась работать ткачихой на фабрику и отработала там 44 года».

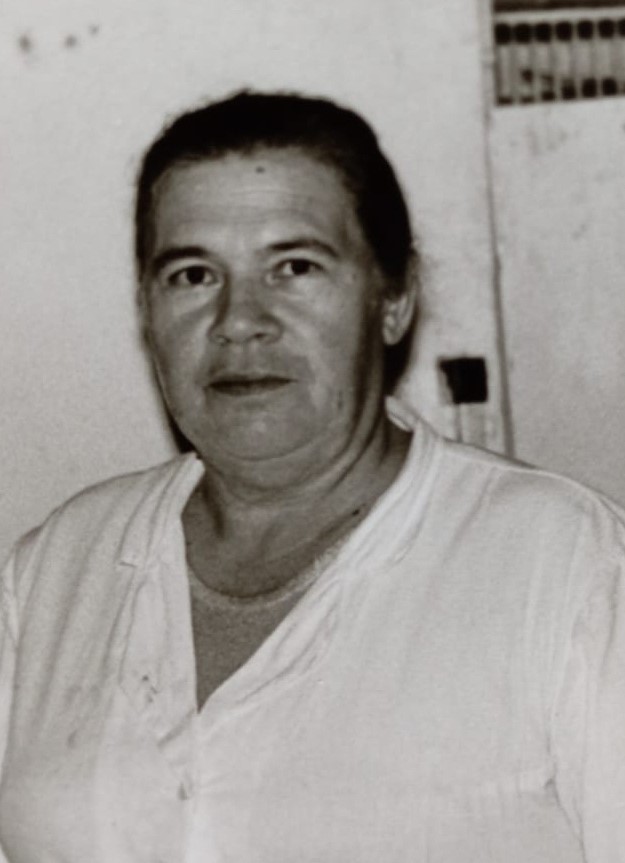

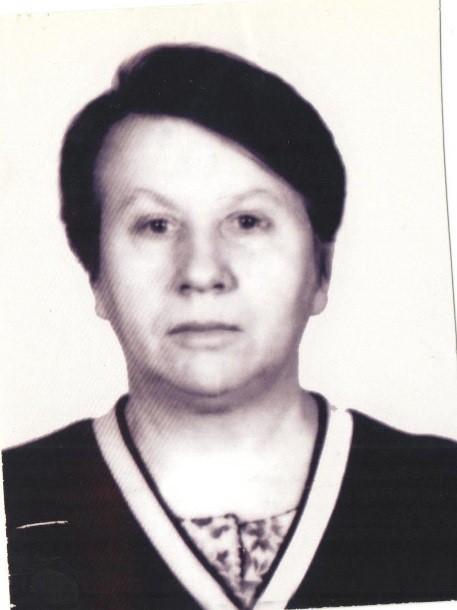

Сухарева Галина Федоровна родилась в Костромской области в дерене Болобоново 31 января 1934 года, в крестьянской семье. «Родители работали в колхозе. В семье было трое детей, последний ребенок родился перед самой войной. Это был мальчик, отец увидел его всего один раз. Я была в семье средним ребенком, еще была старшая сестра, которая меня старше на пять лет. До войны семья успела обзавестись коровой и несколькими ульями с пчелами. Уезжая на фронт, отец наказывал матери беречь детей и корову, без нее семья бы не выжила, она была главной кормилицей. Отец погиб в 1943 году, мама осталась одна стремя детьми. Чтобы как то нас прокормить, она работала с утра и до позднего вечера, а за старшую оставалась сестра- ей на начало войны было 12 лет. Она водилась с младшим братом, поила и доила корову. Я тоже работала - летом пасла свиней, которые питались тем что найдут, иногда убегали, трудно было за ними следить, до слез. Когда я училась в 1 классе, то заболела воспалением легких, пришлось бросить учебу. Потом заново пошла в 1 класс, где все меня дразнили «дылдой», т.к. я была высокой и старше других учеников. Потом я вновь заболела и меня опять не перевели в другой класс. Так мне пришлось бросить учебу, стала помогать матери на телятнике: носить ведра с водой, пасти телят. Семье в это тяжелое время помогала корова, у нас всегда было молоко, которое мы обменивали на муку. В колхозе с продуктами стало еще хуже, мы кормились овощами с огорода, мама пекла баранки из гороховой муки, другие продукты выменивали на мед. После войны был страшный голод. В 1949 году я пошла работать в артель, где шили рубашки. В 1950 году устроилась работать ткачихой на фабрику и отработала там 44 года».

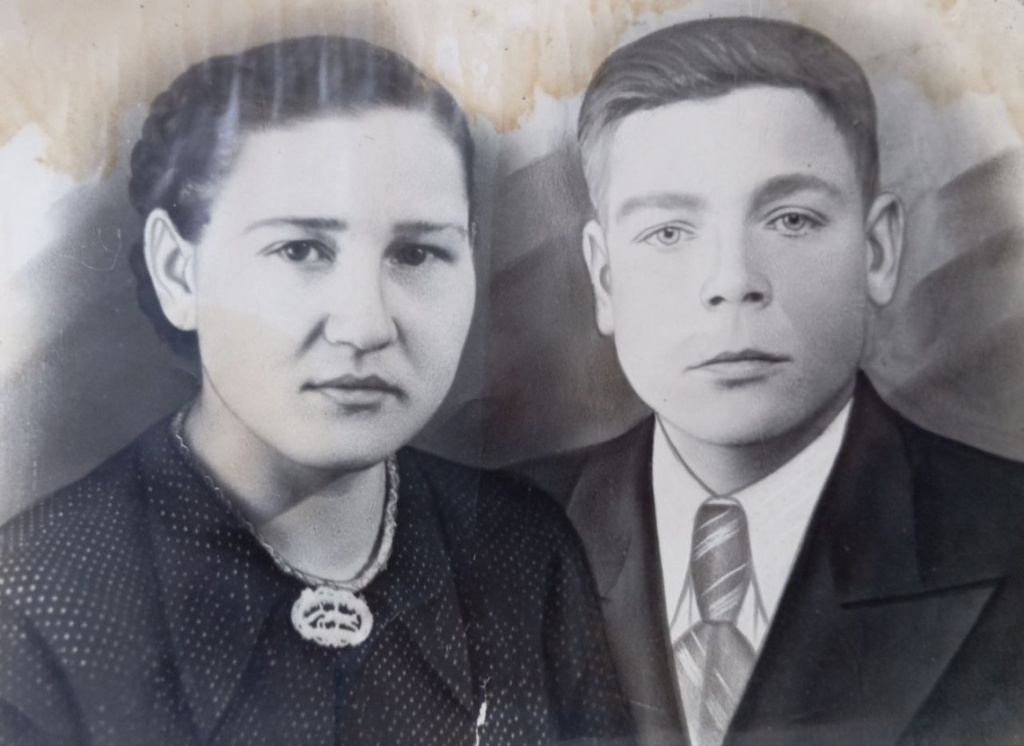

Розина Серафима Ивановна родилась 31 августа 1936 года в с. Оделево Приволжского района. Отец, Груздев Иван Михайлович, участник войны. «Помню, - рассказывает Серафима Ивановна,- как его провожали. Это было вечером. Мама плакала, держала на руках младшего сына, я держалась за ее руку. Провожали всем селом на лошадях до сборного пункта г. Фурманов. Отец уехал на войну, нас у матери осталось трое детей. Мать, Александра Васильевна, была простой колхозницей, работала на разных участках, но больше дояркой. Молоко возила на быках за 15 километров на молокозавод. На ферме бык был грозой всей деревни и слушался только маму. Дома держали овец, корову, кур. Дети с малых лет помогали работать по хозяйству. Отец приехал домой в 1946 году после победы над Японией. Работал в колхозе счетоводом, а вечером занимался со взрослыми по ликвидации неграмотности. Колхозы во время войны, да и после Победы превратились в натуральные хозяйства, где о живых рублях и думать забыли, работали за трудодни, на которые иногда давали картофель или капусту». Серафима Ивановна 4 года училась в Оделевской начальной школе, затем все ребята ходили пешком за 7 км в школу с. Рождествено. Закончив 7 классов, пошла учиться за 15 километров в с. Снетиново, домой приходила только на выходной. Много испытаний легло на плечи детей войны. Деревенские ребятишки в каникулы лен теребили, вязали, сушили, колотили, по лугам расстилали, сортировали, вручную крутили веялку. В колхозе была кузница, собирали золу, уголь для удобрения полей. Окончив 10 классов Снетиновкой средней школы, Сима поступила в торгово-кооперативную школу г. Иваново. Работала в сельских магазинах. 30 лет жизни посвятила Ряполовской фабрике. Работала секретарем - машинисткой, материальным бухгалтером, главным бухгалтером. В 1991 г. вышла на заслуженный отдых, но еще в течение 5 лет продолжала трудиться. Серафима Ивановна более 20 лет является членом Совета ветеранов и всегда спешит на помощь ветеранам. Помогает воспитывать 2 внуков. За свой труд Серафима Ивановна неоднократно награждена Почетными грамотами, благодарственными письмами.

Розина Серафима Ивановна родилась 31 августа 1936 года в с. Оделево Приволжского района. Отец, Груздев Иван Михайлович, участник войны. «Помню, - рассказывает Серафима Ивановна,- как его провожали. Это было вечером. Мама плакала, держала на руках младшего сына, я держалась за ее руку. Провожали всем селом на лошадях до сборного пункта г. Фурманов. Отец уехал на войну, нас у матери осталось трое детей. Мать, Александра Васильевна, была простой колхозницей, работала на разных участках, но больше дояркой. Молоко возила на быках за 15 километров на молокозавод. На ферме бык был грозой всей деревни и слушался только маму. Дома держали овец, корову, кур. Дети с малых лет помогали работать по хозяйству. Отец приехал домой в 1946 году после победы над Японией. Работал в колхозе счетоводом, а вечером занимался со взрослыми по ликвидации неграмотности. Колхозы во время войны, да и после Победы превратились в натуральные хозяйства, где о живых рублях и думать забыли, работали за трудодни, на которые иногда давали картофель или капусту». Серафима Ивановна 4 года училась в Оделевской начальной школе, затем все ребята ходили пешком за 7 км в школу с. Рождествено. Закончив 7 классов, пошла учиться за 15 километров в с. Снетиново, домой приходила только на выходной. Много испытаний легло на плечи детей войны. Деревенские ребятишки в каникулы лен теребили, вязали, сушили, колотили, по лугам расстилали, сортировали, вручную крутили веялку. В колхозе была кузница, собирали золу, уголь для удобрения полей. Окончив 10 классов Снетиновкой средней школы, Сима поступила в торгово-кооперативную школу г. Иваново. Работала в сельских магазинах. 30 лет жизни посвятила Ряполовской фабрике. Работала секретарем - машинисткой, материальным бухгалтером, главным бухгалтером. В 1991 г. вышла на заслуженный отдых, но еще в течение 5 лет продолжала трудиться. Серафима Ивановна более 20 лет является членом Совета ветеранов и всегда спешит на помощь ветеранам. Помогает воспитывать 2 внуков. За свой труд Серафима Ивановна неоднократно награждена Почетными грамотами, благодарственными письмами.

Лебедева Антонина Федоровна родилась 15 июля 1940 года в деревне Кабаниха Родниковского района. Она вспоминает: «Нас у родителей было пятеро: три брата и две сестры. Мне было два месяца, когда умер отец. Воспитывали нас мама и дядя. Два брата, Лев и Анатолий - участники войны. Анатолий был ранен, но оба брата вернулись домой живыми. Отец, Кузнецов Федор Федорович, в свое время имел свою кузницу, когда организовали колхоз, кузницу пришлось сдать. Отец был великим тружеником, очень хорошим мастером, к нему ехали со всех концов - лошадь подковать, или выполнить какое - то кузнецкое орудие. Мама, Вера Михайловна, весь световой день трудилась на полях и ферме. Семья и большое хозяйство требовали внимания, у каждого из детей были свои обязанности. Постоянные спутники военных и послевоенных лет – холод и голод изматывали всех до полусмерти. Разве это забудешь? Летом было немного легче. Мама варила щи из крапивы, лебеды, щавеля, листьев свеклы, а зимой было совсем худо. Высокая смертность была как среди детей, так и среди стариков. Мы, дети войны, сполна разделяли все тяготы того страшного времени. В 1947 году пошла в школу, окончила 7 классов Острецовской школы, затем 10 классов в г. Родники». С малых лет дети работали, ворошили сено, собирали с частных дворов навоз и вывозили в поле. По окончании 10 классов, Антонина Федоровна 2 года работала продавцом, затем на Ряполовской фабрике ткачихой и в 50 лет ушла на заслуженный отдых, продолжая трудиться и вести свое хозяйство. За добросовестный труд А.Ф. Лебедевой неоднократно объявляли благодарности. Она была награждена Почетными грамотами, не один год выходила победителем соц.соревнований.

Лебедева Антонина Федоровна родилась 15 июля 1940 года в деревне Кабаниха Родниковского района. Она вспоминает: «Нас у родителей было пятеро: три брата и две сестры. Мне было два месяца, когда умер отец. Воспитывали нас мама и дядя. Два брата, Лев и Анатолий - участники войны. Анатолий был ранен, но оба брата вернулись домой живыми. Отец, Кузнецов Федор Федорович, в свое время имел свою кузницу, когда организовали колхоз, кузницу пришлось сдать. Отец был великим тружеником, очень хорошим мастером, к нему ехали со всех концов - лошадь подковать, или выполнить какое - то кузнецкое орудие. Мама, Вера Михайловна, весь световой день трудилась на полях и ферме. Семья и большое хозяйство требовали внимания, у каждого из детей были свои обязанности. Постоянные спутники военных и послевоенных лет – холод и голод изматывали всех до полусмерти. Разве это забудешь? Летом было немного легче. Мама варила щи из крапивы, лебеды, щавеля, листьев свеклы, а зимой было совсем худо. Высокая смертность была как среди детей, так и среди стариков. Мы, дети войны, сполна разделяли все тяготы того страшного времени. В 1947 году пошла в школу, окончила 7 классов Острецовской школы, затем 10 классов в г. Родники». С малых лет дети работали, ворошили сено, собирали с частных дворов навоз и вывозили в поле. По окончании 10 классов, Антонина Федоровна 2 года работала продавцом, затем на Ряполовской фабрике ткачихой и в 50 лет ушла на заслуженный отдых, продолжая трудиться и вести свое хозяйство. За добросовестный труд А.Ф. Лебедевой неоднократно объявляли благодарности. Она была награждена Почетными грамотами, не один год выходила победителем соц.соревнований.

Родилась Иванова Елена Алексеевна 27 апреля 1932 года в деревне Кофино Середского района. Отец Любимов Алексей Самсонович 1903 года рождения работал конюхом в колхозе «Пионер». Мать Ефросинья Андреевна 1902 года рождения работала скотником. Когда началась война, в семье было 6 человек детей. Елена Алексеевна вспоминает: «22 июня мама с отцом пошли в Середу (Фурманов) на базар торговать сметаной. К обеду мы побежали их встречать и увидели, что мама идет и плачет. Когда подошли, сказали, что началась война». Алексея Самсоновича забрали на трудовой фронт. У г. Плеса копали окопы, там он пробыл целый год, а в ноябре 1942 года он ушел на фронт. Елена Алексеевна вспоминает: «Перед тем, как уйти, он решает зарезать быка. Отец боялся, что если сюда придут фашисты, то они заберут всё. Пусть лучше дети мясо съедят». Когда началась война, Лена пошла в первый класс. Класс был большой, несмотря на суровое время, учиться было интересно. Не было бумаги – писали на газетах, не было чернил – писали сажей, свекольным соком, не было ручек, перьев – писали карандашами, заточенными палочками. В классах было холодно. Но, несмотря на все это, каждое утро дети шли в школу, писали, читали, учили стихи. Однажды учительница обратила внимание на почерк Лены. «В классе ты пишешь хорошо, ровно, а дома - буквы прыгают, как будто пляшут. В чем дело? Я покраснела и промолчала. А вечером учительница пришла к нам домой. Открывает дверь, а я сижу за столом, пишу буквы, ногой за резинку качаю зыбку с маленькой сестренкой Ниной». Но самое страшное, что запомнилось на всю жизнь – это голод. Есть хотелось постоянно. Ели всё: матрешки, лисья липы (липа за лето не успевала обрастать ими), гнилую картошку, из неё пекли оладушки, «тошнотики», из шишек клевера пекли лепешки. Их нужно было запивать молоком, так как от них забивало горло. «Картошку нам мама варила на счет, 5 штук (нас осталось пятеро, брата Александра забрали на фронт), себе не варила. Нам её жалко и мы все по чуть-чуть от своей картошки отрезали ей. Матерям было тяжелее всех. Если бы в это время все думали только о себе, мы бы не выжили. Соседи, знакомые, одноклассники, учителя – все помогали друг другу. «К концу войны в школе у доски нас уже не спрашивали, мы отвечали с места, так как кружилась голова. Однажды у доски я упала в голодный обморок. Тогда, Киселева Зоя Павловна, она была моим классным руководителем, стала каждый день давать хлеба с маслом (у неё была своя корова). Я не брала, отказывалась, даже плакала: мне было стыдно. А потом две девочки из деревни Отиньково, там был богатый колхоз, стали мне в парту класть сдобный калач. Сижу на уроке, глажу калач рукой, а взять не смею, стыдно, как будто я сбираю. Так и оставляла калач в парте. Об этом узнала Зоя Павловна, она поговорила с мамой, заставила меня есть в учительской. А потом я брала калач домой и делила по малюсенькому кусочку всем домашним». Из деревни с фронта почти никто не пришел. Отец пропал без вести. Наступил мир. Елена Алексеевна закончила семь классов, пошла работать дояркой на ферму. В 1954 году вышла замуж, появились две дочки.

Родилась Иванова Елена Алексеевна 27 апреля 1932 года в деревне Кофино Середского района. Отец Любимов Алексей Самсонович 1903 года рождения работал конюхом в колхозе «Пионер». Мать Ефросинья Андреевна 1902 года рождения работала скотником. Когда началась война, в семье было 6 человек детей. Елена Алексеевна вспоминает: «22 июня мама с отцом пошли в Середу (Фурманов) на базар торговать сметаной. К обеду мы побежали их встречать и увидели, что мама идет и плачет. Когда подошли, сказали, что началась война». Алексея Самсоновича забрали на трудовой фронт. У г. Плеса копали окопы, там он пробыл целый год, а в ноябре 1942 года он ушел на фронт. Елена Алексеевна вспоминает: «Перед тем, как уйти, он решает зарезать быка. Отец боялся, что если сюда придут фашисты, то они заберут всё. Пусть лучше дети мясо съедят». Когда началась война, Лена пошла в первый класс. Класс был большой, несмотря на суровое время, учиться было интересно. Не было бумаги – писали на газетах, не было чернил – писали сажей, свекольным соком, не было ручек, перьев – писали карандашами, заточенными палочками. В классах было холодно. Но, несмотря на все это, каждое утро дети шли в школу, писали, читали, учили стихи. Однажды учительница обратила внимание на почерк Лены. «В классе ты пишешь хорошо, ровно, а дома - буквы прыгают, как будто пляшут. В чем дело? Я покраснела и промолчала. А вечером учительница пришла к нам домой. Открывает дверь, а я сижу за столом, пишу буквы, ногой за резинку качаю зыбку с маленькой сестренкой Ниной». Но самое страшное, что запомнилось на всю жизнь – это голод. Есть хотелось постоянно. Ели всё: матрешки, лисья липы (липа за лето не успевала обрастать ими), гнилую картошку, из неё пекли оладушки, «тошнотики», из шишек клевера пекли лепешки. Их нужно было запивать молоком, так как от них забивало горло. «Картошку нам мама варила на счет, 5 штук (нас осталось пятеро, брата Александра забрали на фронт), себе не варила. Нам её жалко и мы все по чуть-чуть от своей картошки отрезали ей. Матерям было тяжелее всех. Если бы в это время все думали только о себе, мы бы не выжили. Соседи, знакомые, одноклассники, учителя – все помогали друг другу. «К концу войны в школе у доски нас уже не спрашивали, мы отвечали с места, так как кружилась голова. Однажды у доски я упала в голодный обморок. Тогда, Киселева Зоя Павловна, она была моим классным руководителем, стала каждый день давать хлеба с маслом (у неё была своя корова). Я не брала, отказывалась, даже плакала: мне было стыдно. А потом две девочки из деревни Отиньково, там был богатый колхоз, стали мне в парту класть сдобный калач. Сижу на уроке, глажу калач рукой, а взять не смею, стыдно, как будто я сбираю. Так и оставляла калач в парте. Об этом узнала Зоя Павловна, она поговорила с мамой, заставила меня есть в учительской. А потом я брала калач домой и делила по малюсенькому кусочку всем домашним». Из деревни с фронта почти никто не пришел. Отец пропал без вести. Наступил мир. Елена Алексеевна закончила семь классов, пошла работать дояркой на ферму. В 1954 году вышла замуж, появились две дочки.

Сидорова Галина Викторовна родилась 26 января 1937 года. Мне повезло. У меня были родители: мама, отец, прошедший войну, много испытавший в жизни. Они делали все, чтобы мы с сестрой учились. Сейчас многим трудно представить, как наши родители, не имевшие больших зарплат, смогли дать нам высшее образование. Детство моё мало чем отличалось от детства сверстниц. Жили в Стандартном поселке в квартире без удобств. Чистота- главное условие. На чистых полках в шкафу нельзя было найти ни хлеба, ни сухаря, ни крупы, ни сахара. Не было мыла, соли. Заваривали в стакане из кипящего самовара ложку муки, помешивали, ели, обжигаясь, растягивая эту еду, потому что мука была редкостью. Все вещи, которые чего-нибудь стоили, обменивали на картошку. Есть хотелось всегда. Тема еды была запретной Трудности военной поры заставляли двигаться, искать выход, подножий корм. В квартире было висячее радио-тарелка. Как все ждали сообщений Совинформ бюро, боготворили диктора Юрия Левитана с его необыкновенным голосом. Вечерами сидели в темноте, с коптящим гасиком, окна завешивались, чтобы наружу не проникал свет. Одежда была простой, самодельной. И тем не менее детство было. А куда денешь детские игры, дружбу? Дети есть дети. Нас спасал и детский сад, в котором были добрые воспитатели. Куклы в детском саду были, но за стеклом, в шкафу. Мы смотрели на них как на сказку. Дома мама мастерила нам кукол из старого одеяла. Спасли нас в трудное время наши женщины: наши мамы, бабушки – великие труженицы, детский сад, школа, её учителя, пионерский лагерь. Мы – дети не знали социального неравенства (как сейчас). Дружили, помогали друг другу в учебе, знали и пели песни. 1946-1947 годы запомнились как очень голодные. Страна постепенно выходила их разрухи, отменили карточки. Сбылась мечта о том, чтобы наесться досыта хлеба. Запомнились пионерские лагеря. Государство заботилось о детях. Помню первый лагерь с. Ногино в 1947 году в помещении школы. Удобств никаких. В классах кровати на 15-20 человек. Умывальник на улице. Зато рядом большой пруд-озеро, на другом берегу детский дом. Какими тружениками были детдомовцы, крепкими, добрыми. Мы часто ходили на прогулки вдоль озера, видели лося. На лугах было полно ромашек (теперь их почти нет). А как мы радовались пионерскому костру, приезду в лагерь артистов. Десятилетку я закончила в школе №2(в Василевском парке). Большинство учеников из нашего класса, в том числе и я, получили высшее образование, и в этом большая заслуга учителей. Мы дети войны многое испытали и поняли. Испытания закалили нас, не позволяли раскисать, жаловаться. Это героическое поколение достойно уважения, внимания и заботы. За трудовые успехи Сидорова Галина Викторовна удостоена звания «Ветеран труда», за общественную активность награждена Знаком «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом».

Сидорова Галина Викторовна родилась 26 января 1937 года. Мне повезло. У меня были родители: мама, отец, прошедший войну, много испытавший в жизни. Они делали все, чтобы мы с сестрой учились. Сейчас многим трудно представить, как наши родители, не имевшие больших зарплат, смогли дать нам высшее образование. Детство моё мало чем отличалось от детства сверстниц. Жили в Стандартном поселке в квартире без удобств. Чистота- главное условие. На чистых полках в шкафу нельзя было найти ни хлеба, ни сухаря, ни крупы, ни сахара. Не было мыла, соли. Заваривали в стакане из кипящего самовара ложку муки, помешивали, ели, обжигаясь, растягивая эту еду, потому что мука была редкостью. Все вещи, которые чего-нибудь стоили, обменивали на картошку. Есть хотелось всегда. Тема еды была запретной Трудности военной поры заставляли двигаться, искать выход, подножий корм. В квартире было висячее радио-тарелка. Как все ждали сообщений Совинформ бюро, боготворили диктора Юрия Левитана с его необыкновенным голосом. Вечерами сидели в темноте, с коптящим гасиком, окна завешивались, чтобы наружу не проникал свет. Одежда была простой, самодельной. И тем не менее детство было. А куда денешь детские игры, дружбу? Дети есть дети. Нас спасал и детский сад, в котором были добрые воспитатели. Куклы в детском саду были, но за стеклом, в шкафу. Мы смотрели на них как на сказку. Дома мама мастерила нам кукол из старого одеяла. Спасли нас в трудное время наши женщины: наши мамы, бабушки – великие труженицы, детский сад, школа, её учителя, пионерский лагерь. Мы – дети не знали социального неравенства (как сейчас). Дружили, помогали друг другу в учебе, знали и пели песни. 1946-1947 годы запомнились как очень голодные. Страна постепенно выходила их разрухи, отменили карточки. Сбылась мечта о том, чтобы наесться досыта хлеба. Запомнились пионерские лагеря. Государство заботилось о детях. Помню первый лагерь с. Ногино в 1947 году в помещении школы. Удобств никаких. В классах кровати на 15-20 человек. Умывальник на улице. Зато рядом большой пруд-озеро, на другом берегу детский дом. Какими тружениками были детдомовцы, крепкими, добрыми. Мы часто ходили на прогулки вдоль озера, видели лося. На лугах было полно ромашек (теперь их почти нет). А как мы радовались пионерскому костру, приезду в лагерь артистов. Десятилетку я закончила в школе №2(в Василевском парке). Большинство учеников из нашего класса, в том числе и я, получили высшее образование, и в этом большая заслуга учителей. Мы дети войны многое испытали и поняли. Испытания закалили нас, не позволяли раскисать, жаловаться. Это героическое поколение достойно уважения, внимания и заботы. За трудовые успехи Сидорова Галина Викторовна удостоена звания «Ветеран труда», за общественную активность награждена Знаком «За заслуги перед Приволжским муниципальным районом».

Монахов Ювеналий Михайлович родился д. Федорище 5ноября 1936 года. Через 4,5 года началась война. Как сейчас помню, пришёл почтальон и принес повестку отцу – явиться завтра к 12 часам в Середской военкомат, иметь при себе все необходимое. Стало понятно, отца забирают на фронт, он в это время работал в поле. Мы с сестрой побежали к нему, понесли эту горестную весть. На другой день отца провожали всей деревней – со слезами, объятиями. Он нес меня на руках от дома до конца деревни. Тут все стали прощаться, отец передал меня в чьи-то руки. Я долго плакал, не могли успокоить. Видимо, детское сердце чувствовало, что вижу его в последний раз. Месяца через полтора нам пришло письмо с наказом: «Галя, сходи в сельсовет и попроси снизить налоги, так как у тебя трое маленьких детей. За меня не беспокойся, у меня все хорошо. Нас везут под Киевом на передовую. Враг будет разбит, победа будет за нами.» Письмо было написано на листке из полевого блокнота, без линеек, чернильным карандашом. На этом связь с отцом прервалась. Так мы и стали жить: мать и трое маленьких детей. Печь топить было нечем, мы с сестрой, чтобы согреть дом, брали салазки и по колени в снегу искали ивовые кусты (в лесу деревья рубить было нельзя). Нарубишь немного веток – можно было истопить печь. После этого залезали туда прямо в одежде и с керосиновым «гасиком» делали уроки. Есть было нечего. Мать работала, ухаживала за телятами. Иногда животным привозили турнепс, мы с сестрой украдкой брали по корнеплоду, приносили домой и на печи грызли мороженный корнеплод, как кролики. Зимой мы ждали, чтобы пришла быстрей весна. После того как таял снег, люди выходили на поля, собирали прошлогодний картофель, мать из него варила что-то вроде манной каши. Употребляли в пищу клеверные головки, колоколец и многое другое. Летом можно было жить. Но надо было и учиться. Утром, перед тем как идти в школу, мать пекла для нас по картошине в углях, съешь и пойдешь в школу в худых валенках и штанах с заплатками. Этого никто не стеснялся, потому что все жили одинаково. Сидя за уроком, мы думали не об учении, а как бы чего поесть. Война кончилась. Мы дети войны повзрослели, мне исполнилось 8,5 лет и мы уже стали осознавать, какое горе принесла эта война. И мы стали понимать, кто агрессор, а кто защитник отечества. Мы считали немцев убийцами, так как в этой войне почти в каждом доме погиб один, два, а то и три человека. Было трудно, но надо продолжать жить. И вот в 1946 году через нашу деревню вели пленных немцев с болота «Козловское» (теперь Поверстное) по направлению в г. Середа (сейчас Фурманов). Их охранял конвой. Конечно вид у них был неприглядный, одеты они были кто в шинели, кто в куртке, на голове у кого фуражка, у кого пилотка, вся одежда была в заплатках. Они видимо в этой одежде работали на торфяных работах. Усталые, обессиленные. А мы дети войны подбежали к дороге и смотрели на них как на врага. Кто-то из нас грыз морковку, кто яблоко. Ини увидев это, показывая в рот пальцем, просили чтобы мы им дали что-нибудь. И вот тут у нас по отношению к ним появилась жалость, сочувствие. И мы отдавали им что было у нас в руках. А они отдавали, что у них было: ручные часы, зажигалки и мы провожали их взглядом, пока они не скрылись из глаз. Вот такая она русская душа. Берегите мир!

Монахов Ювеналий Михайлович родился д. Федорище 5ноября 1936 года. Через 4,5 года началась война. Как сейчас помню, пришёл почтальон и принес повестку отцу – явиться завтра к 12 часам в Середской военкомат, иметь при себе все необходимое. Стало понятно, отца забирают на фронт, он в это время работал в поле. Мы с сестрой побежали к нему, понесли эту горестную весть. На другой день отца провожали всей деревней – со слезами, объятиями. Он нес меня на руках от дома до конца деревни. Тут все стали прощаться, отец передал меня в чьи-то руки. Я долго плакал, не могли успокоить. Видимо, детское сердце чувствовало, что вижу его в последний раз. Месяца через полтора нам пришло письмо с наказом: «Галя, сходи в сельсовет и попроси снизить налоги, так как у тебя трое маленьких детей. За меня не беспокойся, у меня все хорошо. Нас везут под Киевом на передовую. Враг будет разбит, победа будет за нами.» Письмо было написано на листке из полевого блокнота, без линеек, чернильным карандашом. На этом связь с отцом прервалась. Так мы и стали жить: мать и трое маленьких детей. Печь топить было нечем, мы с сестрой, чтобы согреть дом, брали салазки и по колени в снегу искали ивовые кусты (в лесу деревья рубить было нельзя). Нарубишь немного веток – можно было истопить печь. После этого залезали туда прямо в одежде и с керосиновым «гасиком» делали уроки. Есть было нечего. Мать работала, ухаживала за телятами. Иногда животным привозили турнепс, мы с сестрой украдкой брали по корнеплоду, приносили домой и на печи грызли мороженный корнеплод, как кролики. Зимой мы ждали, чтобы пришла быстрей весна. После того как таял снег, люди выходили на поля, собирали прошлогодний картофель, мать из него варила что-то вроде манной каши. Употребляли в пищу клеверные головки, колоколец и многое другое. Летом можно было жить. Но надо было и учиться. Утром, перед тем как идти в школу, мать пекла для нас по картошине в углях, съешь и пойдешь в школу в худых валенках и штанах с заплатками. Этого никто не стеснялся, потому что все жили одинаково. Сидя за уроком, мы думали не об учении, а как бы чего поесть. Война кончилась. Мы дети войны повзрослели, мне исполнилось 8,5 лет и мы уже стали осознавать, какое горе принесла эта война. И мы стали понимать, кто агрессор, а кто защитник отечества. Мы считали немцев убийцами, так как в этой войне почти в каждом доме погиб один, два, а то и три человека. Было трудно, но надо продолжать жить. И вот в 1946 году через нашу деревню вели пленных немцев с болота «Козловское» (теперь Поверстное) по направлению в г. Середа (сейчас Фурманов). Их охранял конвой. Конечно вид у них был неприглядный, одеты они были кто в шинели, кто в куртке, на голове у кого фуражка, у кого пилотка, вся одежда была в заплатках. Они видимо в этой одежде работали на торфяных работах. Усталые, обессиленные. А мы дети войны подбежали к дороге и смотрели на них как на врага. Кто-то из нас грыз морковку, кто яблоко. Ини увидев это, показывая в рот пальцем, просили чтобы мы им дали что-нибудь. И вот тут у нас по отношению к ним появилась жалость, сочувствие. И мы отдавали им что было у нас в руках. А они отдавали, что у них было: ручные часы, зажигалки и мы провожали их взглядом, пока они не скрылись из глаз. Вот такая она русская душа. Берегите мир!

Пичугина Евдокия Алексеевна родилась 8 августа 1936 года. В далеком 1941 году мы жили д.Починкино Сокольского района. Бабушка Клавдия, дедушка Алексей, папа Алексей, мама Нина, старшая сестра Лида, брат Сергей и младший самый маленький – 5 месяцев – Паша. Мама с папой работали на кордоне, им там дали дом и мы все переехали на кордон. Папа уехал учиться на 6 месяцев на взрывника. Когда приехал научил и маму. Они ходили в лес и взрывали пни. Когда началась война папа уехал на фронт. Мы помогали маме, водились с братьями по очереди. У реки был завод по переработке пней, из них делали смолу. Мы помогали, что было под силу, складывали хворост в кучи, убирали бревна и сталкивали в речку, их сплавляли по реке. В конце 1941 года приходит похоронка о смерти папы, а вскоре умирает брат Паша. Было очень голодно. Маме, как взрывнику, давали каждую неделю муки. Очень долго приходилось ждать, когда мама придет с работы и накормит нас. Бабушка с дедушкой работали на мельнице, приносили жмых, вот мама перемешивала жмых с мукой и пекла лепешки. В конце войны мы опять уехали в деревню, мама пошла работать в колхоз, кормила овец. Кругом были леса, в которых было очень много волков, они ходили стаями. Выйти на крыльцо страшно было, но работать все равно надо было идти. Ходили помогали маме с сестрой по очереди, т.к. надо было присматривать за братом.

Пичугина Евдокия Алексеевна родилась 8 августа 1936 года. В далеком 1941 году мы жили д.Починкино Сокольского района. Бабушка Клавдия, дедушка Алексей, папа Алексей, мама Нина, старшая сестра Лида, брат Сергей и младший самый маленький – 5 месяцев – Паша. Мама с папой работали на кордоне, им там дали дом и мы все переехали на кордон. Папа уехал учиться на 6 месяцев на взрывника. Когда приехал научил и маму. Они ходили в лес и взрывали пни. Когда началась война папа уехал на фронт. Мы помогали маме, водились с братьями по очереди. У реки был завод по переработке пней, из них делали смолу. Мы помогали, что было под силу, складывали хворост в кучи, убирали бревна и сталкивали в речку, их сплавляли по реке. В конце 1941 года приходит похоронка о смерти папы, а вскоре умирает брат Паша. Было очень голодно. Маме, как взрывнику, давали каждую неделю муки. Очень долго приходилось ждать, когда мама придет с работы и накормит нас. Бабушка с дедушкой работали на мельнице, приносили жмых, вот мама перемешивала жмых с мукой и пекла лепешки. В конце войны мы опять уехали в деревню, мама пошла работать в колхоз, кормила овец. Кругом были леса, в которых было очень много волков, они ходили стаями. Выйти на крыльцо страшно было, но работать все равно надо было идти. Ходили помогали маме с сестрой по очереди, т.к. надо было присматривать за братом.

А семик? Этот праздник отмечают в четверг перед Троицей. Так вот, накануне ходили в лесок, срубали березку и украшали ее разноцветными тряпочками. В семик кто-то из родителей варил для нас яичницу. В праздник мы собирались в этом доме, садились за стол и угощались яичницей. Какое удовольствие! А потом ходили с березкой по деревне, пели песни, плясали, а взрослые на нас любовались. Вот так!

Мы рано начали трудиться. С 11 лет в летние каникулы мы уже работали в колхозе, зарабатывали трудодни. Одиннадцати лет я научилась доить корову и по вечерам доила домашнюю корову и бегала на ферму, помогала маме: она работала дояркой. В этом же возрасте ходила с мамой в лес заготавливать дрова для печки. Да, нелегко было вдовам в послевоенные годы, но они выдержали все. И детям без отцов было плохо. Не было у меня папы, но была любящая, заботливая, добрая, работящая мама. Как я ее люблю!

Были и школьные годы чудесные в Ильинской начальной, а потом и семилетней школе. Школьная жизнь началась 1 сентября 1946 г. Хорошо помню свою первую любимую учительницу, Метелкину Анну Ефимовну. В то время Анна Ефимовна в деревне была, просто, богиня. Ее уважали все.

Ильинскую семилетку закончила с Похвальной Грамотой в 1953 г. и поступила в Вичугское педучилище. Началась новая жизнь без мамы, без деревни в общежитии (в комнате на 12 коек). В Вичугском педучилище мы закончили три курса, а на 4 курс нас перевели в Ивановское педучилище. И 1 июля 1957 г. я получила диплом об окончании Ивановского педагогического училища по специальности учитель начальной школы. Диплом неплохой с четверками и пятерками, правда, есть три тройки. Закончилась самая счастливая студенческая пора. А дальше работа, работа, работа! Целых 42 года в Креневской восьмилетней, а потом девятилетней школе. Семь лет я работала учителем начальной школы и ответственной за пионерскую работу, т.е. внештатная пионервожатая. В это время закончила заочно геофак Ярославского педагогического института им. К.Д. Ушинского. 31 августа 1966 г. в порядке перевода назначена учителем географии, биологии, химии и зав. пришкольным участком. Работу я любила и работала с желанием и полной отдачей сил. Имею награды: медаль «Ветеран труда», знак «Отличник народного просвещения», знак «Победитель социалистического соревнования 1973 г.» и многочисленные грамоты.

Тамара Николаевна Балашова родилась 13 апреля 1941 года в деревне Антоново Приволжского района в многодетной крестьянской семье. Она была последним ребенком. Отец Виноградов Алексей Дмитриевич в первые годы войны отправился на фронт и вскоре погиб. «Папа уехал, мне было два месяца, нас у мамы на руках осталось трое детей», - вспоминает Тамара Алексеевна. Мать Валентина Николаевна всю свою жизнь проработала в колхозе дояркой. В то время в колхозе работали за трудодни, за которые давали по 200 граммов зерна, поэтому прокормиться было невозможно, приходилось есть липовые лепешки, клеверную кашу, лепешки из гнилой картошки, которую весной копали в поле. Рано Тамаре Николаевне пришлось познать труд. Еще совсем маленькой вместе с другими ребятишками она собирала золу, куриный помет для удобрения полей, разбрасывала его, разбивала валки и ворошила сено. Окончив 7 классов, двенадцатилетней девчушкой сразу пошла работать. Трудилась в колхозе: сеяла и сортировала зерно, заготавливала корма, вручную закрывала силосные бурты, работала уборщицей в школе. В колхозе, а потом и в совхозе ходила косить, скирдовать, работала сначала подменной, а затем старшей дояркой. На ферме, где трудилась Тамара Алексеевна, всегда был порядок, ее ставили в пример другим, так и прозвали «Балашовская» ферма. Вспоминает Тамара Алексеевна: «Уходила на работу в 4 утра, дома оставалось трое мальчишек, с которыми водилась пожилая свекровь. Взглянешь на детей – все чумазые. Умоешь, переоденешь, поскорей поешь и опять на работу часов до 11 вечера. И так каждый день, на протяжении всей жизни. Муж Балашов Александр Николаевич был всегда в рейсах на машине и приходил только поздно вечером. Дом строили, вложили своего труда немало. Да еще имели свое хозяйство: корову, овец, поросенка. Надо было сено заготовить, огород обработать. Совсем отдыха не знали, и как только выдержали такую нагрузку. Если бы сейчас так работали, то и жили бы лучше.» За многолетний труд Тамара Алексеевна отмечена юбилейной медалью в 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, каждый год выходила она победительницей соцсоревнования, имеет звание «Ветеран труда», а уж почетных грамот и благодарственных писем не сосчитать.

Тамара Николаевна Балашова родилась 13 апреля 1941 года в деревне Антоново Приволжского района в многодетной крестьянской семье. Она была последним ребенком. Отец Виноградов Алексей Дмитриевич в первые годы войны отправился на фронт и вскоре погиб. «Папа уехал, мне было два месяца, нас у мамы на руках осталось трое детей», - вспоминает Тамара Алексеевна. Мать Валентина Николаевна всю свою жизнь проработала в колхозе дояркой. В то время в колхозе работали за трудодни, за которые давали по 200 граммов зерна, поэтому прокормиться было невозможно, приходилось есть липовые лепешки, клеверную кашу, лепешки из гнилой картошки, которую весной копали в поле. Рано Тамаре Николаевне пришлось познать труд. Еще совсем маленькой вместе с другими ребятишками она собирала золу, куриный помет для удобрения полей, разбрасывала его, разбивала валки и ворошила сено. Окончив 7 классов, двенадцатилетней девчушкой сразу пошла работать. Трудилась в колхозе: сеяла и сортировала зерно, заготавливала корма, вручную закрывала силосные бурты, работала уборщицей в школе. В колхозе, а потом и в совхозе ходила косить, скирдовать, работала сначала подменной, а затем старшей дояркой. На ферме, где трудилась Тамара Алексеевна, всегда был порядок, ее ставили в пример другим, так и прозвали «Балашовская» ферма. Вспоминает Тамара Алексеевна: «Уходила на работу в 4 утра, дома оставалось трое мальчишек, с которыми водилась пожилая свекровь. Взглянешь на детей – все чумазые. Умоешь, переоденешь, поскорей поешь и опять на работу часов до 11 вечера. И так каждый день, на протяжении всей жизни. Муж Балашов Александр Николаевич был всегда в рейсах на машине и приходил только поздно вечером. Дом строили, вложили своего труда немало. Да еще имели свое хозяйство: корову, овец, поросенка. Надо было сено заготовить, огород обработать. Совсем отдыха не знали, и как только выдержали такую нагрузку. Если бы сейчас так работали, то и жили бы лучше.» За многолетний труд Тамара Алексеевна отмечена юбилейной медалью в 100-летию со дня рождения В.И. Ленина, каждый год выходила она победительницей соцсоревнования, имеет звание «Ветеран труда», а уж почетных грамот и благодарственных писем не сосчитать.

Барсукова Антонина Павловна родилась 8 февраля 1936 года. В семье было 5 детей, Антонина Павловна была самая младшая. Жили они в деревне Матушкино, Красносельского района, Костромской области. Когда началась война, Антонине Павловне было 5 лет. Мама у них болела и умерла рано, в 1942 году. Воспитывал детей отец. Жили бедно, правда было свое хозяйство: корова, куры, гуси. Платили налоги, отдавали государству, все для фронта. За год надо было сдать 50 штук яиц, 380 л молока, 40 кг мяса. Денег не было, отдавали продуктами. Отец работал в колхозе, зарплату не платили, а работали за трудодни. В школе не хватало бумаги и чернил, писали на оберточной бумаге. Закончила Антонина Павловна только 3 класса. Дети ходили собирать траву. Из крапивы и дягиля варили щи, из гнилой картошки пекли оладьи. Сушили свеклу, пили с ней чай. Ходить было не в чем, перешивали одежду. Из бересты плели «поршни» - это такая обувь, в которой ходили. Из золы делали «шолох», с которым стирали белье и мылись, мыла не было. Пахали землю плугом, в который запрягали корову, лошадей не давали. Сажали картошку, рожь, так и выживали.

Барсукова Антонина Павловна родилась 8 февраля 1936 года. В семье было 5 детей, Антонина Павловна была самая младшая. Жили они в деревне Матушкино, Красносельского района, Костромской области. Когда началась война, Антонине Павловне было 5 лет. Мама у них болела и умерла рано, в 1942 году. Воспитывал детей отец. Жили бедно, правда было свое хозяйство: корова, куры, гуси. Платили налоги, отдавали государству, все для фронта. За год надо было сдать 50 штук яиц, 380 л молока, 40 кг мяса. Денег не было, отдавали продуктами. Отец работал в колхозе, зарплату не платили, а работали за трудодни. В школе не хватало бумаги и чернил, писали на оберточной бумаге. Закончила Антонина Павловна только 3 класса. Дети ходили собирать траву. Из крапивы и дягиля варили щи, из гнилой картошки пекли оладьи. Сушили свеклу, пили с ней чай. Ходить было не в чем, перешивали одежду. Из бересты плели «поршни» - это такая обувь, в которой ходили. Из золы делали «шолох», с которым стирали белье и мылись, мыла не было. Пахали землю плугом, в который запрягали корову, лошадей не давали. Сажали картошку, рожь, так и выживали.

Безменова Маргарита Павловна родилась 11 января 1940 года в деревне Олюково Фурмановского района. Семья у нас была большая: 6 детей: 3 сестры и 3 брата, мама и папа. Семья была трудолюбивая, лень и безделье не приветствовались. Родители всю жизнь трудились в колхозе. Отец Долганов Павел Сергеевич не боялся тяжелого труда, у него были золотые руки. Мог изготовить любую мебель. Приучал к труду детей и свой опыт столярничества передал сыновьям. Отец на войне был тяжело ранен, вернулся живым, но в 1947 году умер. Мать Анна Васильевна работала в колхозе телятницей. С вечера давала задания детям: кому в доме убраться, кому воды принести, кому двор подмести. До войны и во время войны жили и питались более-менее нормально, тяжелее было потом, в неурожайные послевоенные годы. Голодали все. Ходили собирать клеверные шишки, сушили, толкли и затем пекли из этого лепешки. Окончила 4 класса Олюковской начальной школы, а затем ходила в Снетиновскую школу за 5 км. Училась с удовольствием и желанием. С 14 лет вступила в колхоз и работала куда пошлют, не выбирала. С 17 лет работала дояркой, телятницей. Проработала в колхозе 11 лет. Вышла замуж. Воспитала сына и дочь. Работала в столовой в с. Горки-Чириковы поваром. За свой труд награждена многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами.

Безменова Маргарита Павловна родилась 11 января 1940 года в деревне Олюково Фурмановского района. Семья у нас была большая: 6 детей: 3 сестры и 3 брата, мама и папа. Семья была трудолюбивая, лень и безделье не приветствовались. Родители всю жизнь трудились в колхозе. Отец Долганов Павел Сергеевич не боялся тяжелого труда, у него были золотые руки. Мог изготовить любую мебель. Приучал к труду детей и свой опыт столярничества передал сыновьям. Отец на войне был тяжело ранен, вернулся живым, но в 1947 году умер. Мать Анна Васильевна работала в колхозе телятницей. С вечера давала задания детям: кому в доме убраться, кому воды принести, кому двор подмести. До войны и во время войны жили и питались более-менее нормально, тяжелее было потом, в неурожайные послевоенные годы. Голодали все. Ходили собирать клеверные шишки, сушили, толкли и затем пекли из этого лепешки. Окончила 4 класса Олюковской начальной школы, а затем ходила в Снетиновскую школу за 5 км. Училась с удовольствием и желанием. С 14 лет вступила в колхоз и работала куда пошлют, не выбирала. С 17 лет работала дояркой, телятницей. Проработала в колхозе 11 лет. Вышла замуж. Воспитала сына и дочь. Работала в столовой в с. Горки-Чириковы поваром. За свой труд награждена многочисленными почетными грамотами и благодарственными письмами.

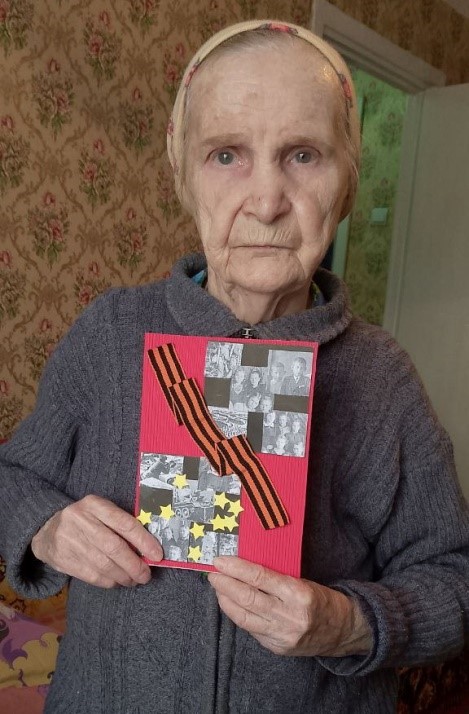

Горлатенко Нина Юрьевна, родилась 06 сентября 1929 года. Она видела войну с самого начала. В её памяти хранится так много, как мало кому из нас вообще довелось пережить. На её глазах немцы вели строем советских военнопленных, а позже их самих в страшный мороз конвоировали в лагеря. Сегодня она помнит всё, и мы будем помнить тоже. Живу в Приволжске несколько лет. Сюда я переехала с мужем из Киева. В 41-м году мне было 9 лет, я жила в Днепродзержинске Днепропетровской области, на Украине. Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Отец, Юрий Трофимович Пархоменко, ему было на тот момент 60 лет, тогда работал мастером на заводе им. Дзержинского. Мама – Вера Павловна – не работала. Нас у неё было трое. Я - младшая из трёх дочерей. Всего детей было восемь, но пятеро - четверо мальчиков и девочка - умерли ещё до войны, когда был голод. И вдруг глава семьи, вернувшись с завода, сказал, что война уже началась, и завод эвакуируют вглубь страны. Сборы были спешными. Взяли документы, одежду, постельное бельё. Когда поезд подходил к Донецку, началась бомбёжка, и бомбы летели прямо на эшелон. Все выскочили из вагонов, стали прятаться под деревьями. Вдруг показались подводы. Они двигались в противоположном направлении, в Харьков, но как раз в Харьковской области, в деревне Батюшки Близнецовского района, жили наши родственники. Когда мы добрались до родни, нам выделили комнатку. И мы снова начали думать, что скоро домой, но кругом уже шла война. Там было очень тяжело жить. У нас не было денег, ничего не было. И когда в Близнецах разбомбили крупоружку (мукомольный завод - прим. автора) и завод, на котором производили подсолнечное масло, люди ринулись туда, чтобы хоть что-то себе взять, потому что магазины тогда все закрылись, колхозы не работали. Батюшки находились в двух с небольшим километрах от Близнецов, мы ходили туда с мамой к её брату за фруктами – он держал большой сад. Один раз было очень страшно, мы возвращались из Близнецов и увидели на дороге убитых людей. Я спрашиваю, мама, что это такое, почему люди лежат? И тут из-за поворота показались трое полицейских верхом – в форме, с автоматами. Тогда мама сказала, что нам тоже сейчас придёт конец. Но она была очень набожная, и поэтому еще сказала: «Доцю, молись». Страшно было очень. Когда полицейские поравнялись с нами, один из них спросил: «Этих тоже?» Мама тихо говорит: «Ну, всё». А я отвечаю, не бойся, мы же молимся, Бог нас спасёт. Полицейские начали спорить. Двое молодых готовы были стрелять, старший не давал. Я слышала их разговор: «Да вы шо, хлопци, тут же дытина. - Ну и шо ж, шо дытина. - Я вам приказываю, не трогайте!» И они проехали мимо. После этого я так поверила в Бога, что хотя и была пионеркой, комсомолкой, коммунисткой, всё равно ходила в церковь. Хорошо помнит Нина Юрьевна 9 мая 1945 года. «Все радовались, собирались на площади, у поезда, встречали наших с цветами. Из вагонов выходили солдатики, танцевали с девушками. Это была такая радость, это было такое счастье, что вы даже не можете себе представить! И слёзы, и поцелуи, и объятья! Все радовались, а я плакала крупными слезами. Села где-то рядышком, слушала, что говорят, а сама плакала. Я оплакивала тех военных, которых немцы убили у нас на глазах. Нина Юрьевна - участница войны, подростком работавшая на колхозных полях, пережила послевоенные годы, вырастила двоих сыновей, сохранив юной душу. Она светится в её глазах, звенит в её голосе. Обретённые мудрость и сила характера помогают не терять теплоту улыбки и хранить память о главном. Мы будем хранить её тоже.

Горлатенко Нина Юрьевна, родилась 06 сентября 1929 года. Она видела войну с самого начала. В её памяти хранится так много, как мало кому из нас вообще довелось пережить. На её глазах немцы вели строем советских военнопленных, а позже их самих в страшный мороз конвоировали в лагеря. Сегодня она помнит всё, и мы будем помнить тоже. Живу в Приволжске несколько лет. Сюда я переехала с мужем из Киева. В 41-м году мне было 9 лет, я жила в Днепродзержинске Днепропетровской области, на Украине. Двадцать второго июня, ровно в четыре часа, Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Отец, Юрий Трофимович Пархоменко, ему было на тот момент 60 лет, тогда работал мастером на заводе им. Дзержинского. Мама – Вера Павловна – не работала. Нас у неё было трое. Я - младшая из трёх дочерей. Всего детей было восемь, но пятеро - четверо мальчиков и девочка - умерли ещё до войны, когда был голод. И вдруг глава семьи, вернувшись с завода, сказал, что война уже началась, и завод эвакуируют вглубь страны. Сборы были спешными. Взяли документы, одежду, постельное бельё. Когда поезд подходил к Донецку, началась бомбёжка, и бомбы летели прямо на эшелон. Все выскочили из вагонов, стали прятаться под деревьями. Вдруг показались подводы. Они двигались в противоположном направлении, в Харьков, но как раз в Харьковской области, в деревне Батюшки Близнецовского района, жили наши родственники. Когда мы добрались до родни, нам выделили комнатку. И мы снова начали думать, что скоро домой, но кругом уже шла война. Там было очень тяжело жить. У нас не было денег, ничего не было. И когда в Близнецах разбомбили крупоружку (мукомольный завод - прим. автора) и завод, на котором производили подсолнечное масло, люди ринулись туда, чтобы хоть что-то себе взять, потому что магазины тогда все закрылись, колхозы не работали. Батюшки находились в двух с небольшим километрах от Близнецов, мы ходили туда с мамой к её брату за фруктами – он держал большой сад. Один раз было очень страшно, мы возвращались из Близнецов и увидели на дороге убитых людей. Я спрашиваю, мама, что это такое, почему люди лежат? И тут из-за поворота показались трое полицейских верхом – в форме, с автоматами. Тогда мама сказала, что нам тоже сейчас придёт конец. Но она была очень набожная, и поэтому еще сказала: «Доцю, молись». Страшно было очень. Когда полицейские поравнялись с нами, один из них спросил: «Этих тоже?» Мама тихо говорит: «Ну, всё». А я отвечаю, не бойся, мы же молимся, Бог нас спасёт. Полицейские начали спорить. Двое молодых готовы были стрелять, старший не давал. Я слышала их разговор: «Да вы шо, хлопци, тут же дытина. - Ну и шо ж, шо дытина. - Я вам приказываю, не трогайте!» И они проехали мимо. После этого я так поверила в Бога, что хотя и была пионеркой, комсомолкой, коммунисткой, всё равно ходила в церковь. Хорошо помнит Нина Юрьевна 9 мая 1945 года. «Все радовались, собирались на площади, у поезда, встречали наших с цветами. Из вагонов выходили солдатики, танцевали с девушками. Это была такая радость, это было такое счастье, что вы даже не можете себе представить! И слёзы, и поцелуи, и объятья! Все радовались, а я плакала крупными слезами. Села где-то рядышком, слушала, что говорят, а сама плакала. Я оплакивала тех военных, которых немцы убили у нас на глазах. Нина Юрьевна - участница войны, подростком работавшая на колхозных полях, пережила послевоенные годы, вырастила двоих сыновей, сохранив юной душу. Она светится в её глазах, звенит в её голосе. Обретённые мудрость и сила характера помогают не терять теплоту улыбки и хранить память о главном. Мы будем хранить её тоже.

Дурандина Алевтина Сергеевна родилась 4 августа 1938 года в селе Красинское в крестьянской семье. Алевтина была первым ребенком у родителей. Когда началась война, отец Сергей Иванович ушел на фронт. Мать Павла Васильевна от темна до темна работала бригадиром в колхозе. Дети оставались дома одни. Жили все тяжело, терпели голод и холод. Отец вернулся домой поздней осенью 1945 года. После его возвращения в семье родились еще две сестренки. Семья была большая, но родители дали всем высшее образование. Ребята сами стремились учится, не смотря ни на какие трудности, они не робели перед какой работой, зимой учились, а летом трудились в колхозе: собирали золу, пололи пшеницу, ведрами таскали воду из реки, поливали морковь и капусту, убирали помидоры. После средней школы Алевтина закончила Плесский сельхозтехникум и Костромской пединститут. Жизнь бросала ее на разные участки: работала лаборантом-техником по анализу волокна и тресты. Судьба привела ее во вновь построенную Покровскую школу, где Алевтина Сергеевна вела уроки биологии, труда, являлась организатором внеклассной работы. Алевтина Сергеевна вела большую общественную работу и очень ответственно относилась к любому порученному делу. Своим опытом она щедро делилась с учениками, передавая им профессиональное мастерство и знания. За свой нелегкий труд А.С. Дурандина награждена многочисленными Почетными грамотами, в т.ч. Почетной грамотой Министерства народного просвещения.

Дурандина Алевтина Сергеевна родилась 4 августа 1938 года в селе Красинское в крестьянской семье. Алевтина была первым ребенком у родителей. Когда началась война, отец Сергей Иванович ушел на фронт. Мать Павла Васильевна от темна до темна работала бригадиром в колхозе. Дети оставались дома одни. Жили все тяжело, терпели голод и холод. Отец вернулся домой поздней осенью 1945 года. После его возвращения в семье родились еще две сестренки. Семья была большая, но родители дали всем высшее образование. Ребята сами стремились учится, не смотря ни на какие трудности, они не робели перед какой работой, зимой учились, а летом трудились в колхозе: собирали золу, пололи пшеницу, ведрами таскали воду из реки, поливали морковь и капусту, убирали помидоры. После средней школы Алевтина закончила Плесский сельхозтехникум и Костромской пединститут. Жизнь бросала ее на разные участки: работала лаборантом-техником по анализу волокна и тресты. Судьба привела ее во вновь построенную Покровскую школу, где Алевтина Сергеевна вела уроки биологии, труда, являлась организатором внеклассной работы. Алевтина Сергеевна вела большую общественную работу и очень ответственно относилась к любому порученному делу. Своим опытом она щедро делилась с учениками, передавая им профессиональное мастерство и знания. За свой нелегкий труд А.С. Дурандина награждена многочисленными Почетными грамотами, в т.ч. Почетной грамотой Министерства народного просвещения.

Родилась я, Зацепина Мария Мартыновна, 16 июня 1935 года в селе Казинские Подворки, Избердеевского района, Тамбовской области. Когда началась война, мне было 6 лет. Жили мы с родителями на съемной квартире. Было нас четверо детей: я, брат – 13 лет и две сестры – 11 лет и 2 года. Папа ушел на фронт в первые же дни войны. Больше мы его живым не видели. От него мы получили всего лишь одно письмо с дороги на фронт. Так как за съемную квартиру маме платить было нечем, нам пришлось переехать жить в ее родительский дом. Мама работала в колхозе за трудодни – 200 грамм зерна за трудодень. Было очень трудно, еды не хватало, кормились только с огорода. Брат вынужден был идти работать, он пас в колхозе свиней на ферме, также за трудодни. Мы, со старшей сестрой, заботились за младшей, занимались хозяйством, следили за домом и ухаживали за домашними животными. У нас было две козы, благодаря которым, у нас было молоко. Мама очень уставала на работе в поле, приходила домой, валилась без сил. Мы еле сводили концы с концами. Когда война закончилась, пришло извещение о гибели папы. Нам, детям, стали платить пенсию по потере кормильца.

Родилась я, Зацепина Мария Мартыновна, 16 июня 1935 года в селе Казинские Подворки, Избердеевского района, Тамбовской области. Когда началась война, мне было 6 лет. Жили мы с родителями на съемной квартире. Было нас четверо детей: я, брат – 13 лет и две сестры – 11 лет и 2 года. Папа ушел на фронт в первые же дни войны. Больше мы его живым не видели. От него мы получили всего лишь одно письмо с дороги на фронт. Так как за съемную квартиру маме платить было нечем, нам пришлось переехать жить в ее родительский дом. Мама работала в колхозе за трудодни – 200 грамм зерна за трудодень. Было очень трудно, еды не хватало, кормились только с огорода. Брат вынужден был идти работать, он пас в колхозе свиней на ферме, также за трудодни. Мы, со старшей сестрой, заботились за младшей, занимались хозяйством, следили за домом и ухаживали за домашними животными. У нас было две козы, благодаря которым, у нас было молоко. Мама очень уставала на работе в поле, приходила домой, валилась без сил. Мы еле сводили концы с концами. Когда война закончилась, пришло извещение о гибели папы. Нам, детям, стали платить пенсию по потере кормильца.

Калачева Валентина Михайловна. Родилась 19 февраля 1938года в деревне Борисково Приволжского района Ивановской области. «Моя мама умерла, когда я была маленькой, не помню, сколько мне тогда было лет и не помню свою маму. Меня отдали в детский дом при Яковлевском льнокомбинате, который располагался сначала в одноэтажном здании напротив городской бани, а потом его перевели в здание профилактории комбината. Директором детского дома была замечательная женщина Веселовская Мария Макарьевна. Я ее звала мамой, потому что свою не помнила. Однажды она уехала покупать нам пальто, и мы ждали ее до самой ночи, но, к сожалению, всем пальто не хватило, дали тем, у кого было примерное поведение. Нас с детства приучали к труду и самостоятельности. Девочки чистили картошку по очереди, а мальчики носили дрова к печи, потому что было печное отопление. Все вместе мыли полы, носили белье в прачечную. На все лето нас отправляли в лагерь «Ленок», мы и там помогали: выбивали матрацы, убирались в комнатах, заправляли кровати чистым бельем для приезда новой смены. Никогда не забыть, как мы ходили в баню. Нам давали хозяйственное мыло, которое мы делили на 6 частей, но мы никогда не жаловались на жизнь и были рады ей. Мы всегда выступали с концертами, музыкальным работником была Раиса Ивановна, она была слепой, на каждое занятие мы ходили за ней домой. Мальчишки несли баян, а мы с девочками вели её. Из детского дома вышла в 1954 году, никаких льгот как сейчас, я не получила. Меня устроили ученицей ткачихи на Яковлевскую фабрику, даже в ФЗУ не попала, потому что набор прошел. Выдали с собой одно ситцевое платье, школьную форму да еще байковое одеяло и поселили в комнату на 8 человек. Мой трудовой стаж почти 40 лет, из которых 22 года я проработала в Приволжском торге.

Калачева Валентина Михайловна. Родилась 19 февраля 1938года в деревне Борисково Приволжского района Ивановской области. «Моя мама умерла, когда я была маленькой, не помню, сколько мне тогда было лет и не помню свою маму. Меня отдали в детский дом при Яковлевском льнокомбинате, который располагался сначала в одноэтажном здании напротив городской бани, а потом его перевели в здание профилактории комбината. Директором детского дома была замечательная женщина Веселовская Мария Макарьевна. Я ее звала мамой, потому что свою не помнила. Однажды она уехала покупать нам пальто, и мы ждали ее до самой ночи, но, к сожалению, всем пальто не хватило, дали тем, у кого было примерное поведение. Нас с детства приучали к труду и самостоятельности. Девочки чистили картошку по очереди, а мальчики носили дрова к печи, потому что было печное отопление. Все вместе мыли полы, носили белье в прачечную. На все лето нас отправляли в лагерь «Ленок», мы и там помогали: выбивали матрацы, убирались в комнатах, заправляли кровати чистым бельем для приезда новой смены. Никогда не забыть, как мы ходили в баню. Нам давали хозяйственное мыло, которое мы делили на 6 частей, но мы никогда не жаловались на жизнь и были рады ей. Мы всегда выступали с концертами, музыкальным работником была Раиса Ивановна, она была слепой, на каждое занятие мы ходили за ней домой. Мальчишки несли баян, а мы с девочками вели её. Из детского дома вышла в 1954 году, никаких льгот как сейчас, я не получила. Меня устроили ученицей ткачихи на Яковлевскую фабрику, даже в ФЗУ не попала, потому что набор прошел. Выдали с собой одно ситцевое платье, школьную форму да еще байковое одеяло и поселили в комнату на 8 человек. Мой трудовой стаж почти 40 лет, из которых 22 года я проработала в Приволжском торге.

Колдин Николай Павлович родился 2 декабря 1936 года в городе Саратов. Он был пятым ребенком в семье, всего было семь человек детей. Младшая сестра Раиса родилась в 1940 году. Жили очень трудно, голодали, и родители приняли решение уехать в Горьковскую (Нижегородскую) область, Володарский район, деревню Красные Горки, там был колхоз. Родители: мать Варвара Владимировна и отец Павел Романович трудились в колхозе до самого начала войны. Отец ушел на фронт в июне 1941 года, а старшего брата Дмитрия, который в это время служил в армии, тоже сразу забрали на фронт. Мать осталась одна с шестью детьми, самой маленькой из которых был 1 год. Тяжело жили, мать работала в колхозе, Николай Павлович вспоминал, что в 7 лет пас стадо телят. Отец приезжал в отпуск по ранению в конце 1943 года, а в марте 1945 погиб в Германии. Старшая сестра Мария забрала Николая Павловича с собой, в 1946 году она завербовалась в г.Кенинсберг. Затем, в 1948 году они вернулись, а в 1949 вся семья уехала в Киргизию, город Фрунзе. Там Николай Павлович прожил до 1991 года, а затем приехал со своей семьей в город Приволжск, где и проживает.

Колдин Николай Павлович родился 2 декабря 1936 года в городе Саратов. Он был пятым ребенком в семье, всего было семь человек детей. Младшая сестра Раиса родилась в 1940 году. Жили очень трудно, голодали, и родители приняли решение уехать в Горьковскую (Нижегородскую) область, Володарский район, деревню Красные Горки, там был колхоз. Родители: мать Варвара Владимировна и отец Павел Романович трудились в колхозе до самого начала войны. Отец ушел на фронт в июне 1941 года, а старшего брата Дмитрия, который в это время служил в армии, тоже сразу забрали на фронт. Мать осталась одна с шестью детьми, самой маленькой из которых был 1 год. Тяжело жили, мать работала в колхозе, Николай Павлович вспоминал, что в 7 лет пас стадо телят. Отец приезжал в отпуск по ранению в конце 1943 года, а в марте 1945 погиб в Германии. Старшая сестра Мария забрала Николая Павловича с собой, в 1946 году она завербовалась в г.Кенинсберг. Затем, в 1948 году они вернулись, а в 1949 вся семья уехала в Киргизию, город Фрунзе. Там Николай Павлович прожил до 1991 года, а затем приехал со своей семьей в город Приволжск, где и проживает.

Кузнецова Тамара Николаевна родилась 9 января 1938 года в городе Приволжск в рабочей семье. Отец Смирнов Николай Алексеевич работал фрезеровщиком на Василевской фабрике, мать работала там же ткачихой. 11 июля 1941 года отец ушел на фронт. Пропал без вести в ноябре 1942 года. Мать осталась одна с тремя детьми: старшему брату было 5 лет, мне 3 года, младшей сестре 1 год. Очень трудно жилось в военное время. Мать работала в артели надомницей. Она вязала для фронта носки и варежки из шерсти. Мы помогали матери щипать шерсть, заготавливали дрова, ездили за хворостом. Тяжело было и с питанием, хлеб выдавали по карточкам. Мы держали козу, сажали огород, это было большим подспорьем. В 1956 году окончила 10 классов и поступила учится в Шуйскую профтехшколу портных. После окончания поступила работать в артель «Рассвет», в последствии ее переименовали в КБО, проработала там 11 лет. В 1971 году перешла на работу в Приволжский промкомбинат закройщицей, где проработала 8 лет. С 1978 года до выхода на пенсию работала учителем труда по швейному делу в Приволжской школе-интернат. Была замужем, воспитала двух сыновей. За добросовестную работу награждалась различными грамотами и благодарностями.

Кузнецова Тамара Николаевна родилась 9 января 1938 года в городе Приволжск в рабочей семье. Отец Смирнов Николай Алексеевич работал фрезеровщиком на Василевской фабрике, мать работала там же ткачихой. 11 июля 1941 года отец ушел на фронт. Пропал без вести в ноябре 1942 года. Мать осталась одна с тремя детьми: старшему брату было 5 лет, мне 3 года, младшей сестре 1 год. Очень трудно жилось в военное время. Мать работала в артели надомницей. Она вязала для фронта носки и варежки из шерсти. Мы помогали матери щипать шерсть, заготавливали дрова, ездили за хворостом. Тяжело было и с питанием, хлеб выдавали по карточкам. Мы держали козу, сажали огород, это было большим подспорьем. В 1956 году окончила 10 классов и поступила учится в Шуйскую профтехшколу портных. После окончания поступила работать в артель «Рассвет», в последствии ее переименовали в КБО, проработала там 11 лет. В 1971 году перешла на работу в Приволжский промкомбинат закройщицей, где проработала 8 лет. С 1978 года до выхода на пенсию работала учителем труда по швейному делу в Приволжской школе-интернат. Была замужем, воспитала двух сыновей. За добросовестную работу награждалась различными грамотами и благодарностями.

Родилась я, Лысенкова Клавдия Ильинична 1 августа 1942 года в селе Поддубровка, Усманского района, Липецкой области. Шла война. Липецкая область была занята немцами. В нашей семье было шестеро детей. Отец ушел на фронт. Все тяготы по воспитанию детей легли на плечи матери. Старшие дети помогали по дому, голодали, есть было нечего, крохи делили на каждого. Враги выгоняли людей из домов, у нас угнали корову-кормилицу, переловили и съели кур. Несмотря на трудности, удалось выжить и выстоять. После освобождения села от немецких захватчиков началась мирная жизнь. Война закончилась, трудовые будни продолжились. Начали пахать землю, сажать, сеять. С фронта вернулся отец, израненный, контуженный. Постепенно жизнь входила в нормальное русло, дети начали учиться в школе. Я закончила 7 классов. В 16 лет со старшей сестрой уехали на добычу торфа в поселок Поверстное Ивановской области, где всю жизнь проработала трактористкой. В этом поселке встретила свою судьбу, познакомилась с Николаем Никитичем. Поженились. Воспитали трех сыновей, есть внуки и правнуки. Проработали на торфяниках, потом в совхозе «Узбекистан» до ухода на пенсию. За ударный труд награждались благодарностью и похвальными грамотами, удостоен медали «Ветеран труда».

Родилась я, Лысенкова Клавдия Ильинична 1 августа 1942 года в селе Поддубровка, Усманского района, Липецкой области. Шла война. Липецкая область была занята немцами. В нашей семье было шестеро детей. Отец ушел на фронт. Все тяготы по воспитанию детей легли на плечи матери. Старшие дети помогали по дому, голодали, есть было нечего, крохи делили на каждого. Враги выгоняли людей из домов, у нас угнали корову-кормилицу, переловили и съели кур. Несмотря на трудности, удалось выжить и выстоять. После освобождения села от немецких захватчиков началась мирная жизнь. Война закончилась, трудовые будни продолжились. Начали пахать землю, сажать, сеять. С фронта вернулся отец, израненный, контуженный. Постепенно жизнь входила в нормальное русло, дети начали учиться в школе. Я закончила 7 классов. В 16 лет со старшей сестрой уехали на добычу торфа в поселок Поверстное Ивановской области, где всю жизнь проработала трактористкой. В этом поселке встретила свою судьбу, познакомилась с Николаем Никитичем. Поженились. Воспитали трех сыновей, есть внуки и правнуки. Проработали на торфяниках, потом в совхозе «Узбекистан» до ухода на пенсию. За ударный труд награждались благодарностью и похвальными грамотами, удостоен медали «Ветеран труда».

Мальчевская Варвара Ивановна родилась 18 апреля 1929 года в деревне Алеево Сидоровского сельсовета Красносельского района Костромской области. В 1936 году с родителями переехала на постоянное место жительства в г. Приволжск Ивановской области. Когда началась война мне было 12 лет. Отца и двух старших братьев забрали на войну в 1942 году. Один уже был военным, а другого забрали сразу после 10 класса. У мамы нас осталось еще пятеро. Было очень трудно, голодно, выдавали по 350 грамм хлеба, ходили в лес собирать грибы и ягоды. Срываем листочки орешника, положим на него землянику и представляем, что едим пирожки с картошкой и капустой. Примерно через год отец вернулся с войны весь больной и искалеченный, он был в плену. В 1944 году окончила семь классов Приволжской средней школы №6. В июне 1944 года чтобы помочь маме поступила на работу в Приволжский детский дом в качестве помощника воспитателя и работала там по август 1945 года. Работала я как и взрослые по 10-12 часов. С 1945 года по 1948 год работала на ясельной группе детского сада №8. Но всегда хотела учиться, у меня была цель получить образование сначала среднее, а потом и высшее. В 1948 году поступила учиться в Костромской финансовый техникум и окончила его в 1951 году. После окончания техникума работала в Ижевском райфинотделе Коми АССР, где проработала до 1963 года. Затем с мужем переехали в Печеру, там работала финансистом народного хозяйства. По приглашению администрации Ухтинского хлебокомбината с 1965 года перешла на должность начальника планового отдела, где проработала до выхода на пенсию. С 1987 года снова проживаю в г. Приволжск.

Мальчевская Варвара Ивановна родилась 18 апреля 1929 года в деревне Алеево Сидоровского сельсовета Красносельского района Костромской области. В 1936 году с родителями переехала на постоянное место жительства в г. Приволжск Ивановской области. Когда началась война мне было 12 лет. Отца и двух старших братьев забрали на войну в 1942 году. Один уже был военным, а другого забрали сразу после 10 класса. У мамы нас осталось еще пятеро. Было очень трудно, голодно, выдавали по 350 грамм хлеба, ходили в лес собирать грибы и ягоды. Срываем листочки орешника, положим на него землянику и представляем, что едим пирожки с картошкой и капустой. Примерно через год отец вернулся с войны весь больной и искалеченный, он был в плену. В 1944 году окончила семь классов Приволжской средней школы №6. В июне 1944 года чтобы помочь маме поступила на работу в Приволжский детский дом в качестве помощника воспитателя и работала там по август 1945 года. Работала я как и взрослые по 10-12 часов. С 1945 года по 1948 год работала на ясельной группе детского сада №8. Но всегда хотела учиться, у меня была цель получить образование сначала среднее, а потом и высшее. В 1948 году поступила учиться в Костромской финансовый техникум и окончила его в 1951 году. После окончания техникума работала в Ижевском райфинотделе Коми АССР, где проработала до 1963 года. Затем с мужем переехали в Печеру, там работала финансистом народного хозяйства. По приглашению администрации Ухтинского хлебокомбината с 1965 года перешла на должность начальника планового отдела, где проработала до выхода на пенсию. С 1987 года снова проживаю в г. Приволжск.

Меньшикова Тамара Федоровна родилась 4 августа 1940 года в семье рабочих. Родители работали в колхозе деревни Малахово. Тамара Федоровна была пятым ребенком. Отца забрали на службу после её рождения в 1940 году, а в 1941 началась война. Так, не приходя домой, он попал в пехоту и прошел всю войну до Берлина, его часть брала Рейхстаг. «Детство было очень голодное, трудное, вспоминаю, всегда плачу, до сих пор не выброшу крошку хлеба», - рассказывает Тамара Федоровна. «Помню, было мне года четыре, ранняя весна, с колхозного поля стаял снег, и мы с мамой пошли ковырять мороженную картошку. В прямом смысле, своими маленькими пальчиками выковыривали и доставали картошку, потом мама промывала ее и с молоком запекала в печи. А еще помню, летом зацветал клевер и эти красные шапочки собирали, мам толкла их и пекла булки. Конечно, у нас была корова. За счет ее мы выжили». Когда объявили конец войны, не было предела радости. Осенью 1945 года Тамаре Федоровне было 5 лет, они с другими детьми гуляли за деревней и увидели, как с горки спускается солдат. «Сперва все испугались, побежали домой. А мальчишки постарше мне закричали: «Тамара, Тамара! Это твой папа идет!» Я робко остановилась, боясь, но все же побежала ему навстречу. Он меня сразу обнял и поднял, посадив на плечо. И мы с гордостью шли домой, а мальчишки побежали вперед, и крича по всей деревне, что дядя Федя с войны идет. А вечером собралась вся деревня, кто что смог принес. Так и встретили папу с войны».

Меньшикова Тамара Федоровна родилась 4 августа 1940 года в семье рабочих. Родители работали в колхозе деревни Малахово. Тамара Федоровна была пятым ребенком. Отца забрали на службу после её рождения в 1940 году, а в 1941 началась война. Так, не приходя домой, он попал в пехоту и прошел всю войну до Берлина, его часть брала Рейхстаг. «Детство было очень голодное, трудное, вспоминаю, всегда плачу, до сих пор не выброшу крошку хлеба», - рассказывает Тамара Федоровна. «Помню, было мне года четыре, ранняя весна, с колхозного поля стаял снег, и мы с мамой пошли ковырять мороженную картошку. В прямом смысле, своими маленькими пальчиками выковыривали и доставали картошку, потом мама промывала ее и с молоком запекала в печи. А еще помню, летом зацветал клевер и эти красные шапочки собирали, мам толкла их и пекла булки. Конечно, у нас была корова. За счет ее мы выжили». Когда объявили конец войны, не было предела радости. Осенью 1945 года Тамаре Федоровне было 5 лет, они с другими детьми гуляли за деревней и увидели, как с горки спускается солдат. «Сперва все испугались, побежали домой. А мальчишки постарше мне закричали: «Тамара, Тамара! Это твой папа идет!» Я робко остановилась, боясь, но все же побежала ему навстречу. Он меня сразу обнял и поднял, посадив на плечо. И мы с гордостью шли домой, а мальчишки побежали вперед, и крича по всей деревне, что дядя Федя с войны идет. А вечером собралась вся деревня, кто что смог принес. Так и встретили папу с войны».

Пухова Александра Александровна родилась 21 марта 1941 года в деревне Косиково Фурмановского района. Отец Суров Александр Иванович был призван на фронт в 1941 году. Сначала прошел в г. Иваново сборы связистов, потом сразу отправлен на фронт стрелком. Как писал, шли страшные бои, попали в мясорубку под Смоленском. Спали в снегу. Кругом бомбежка, по несколько дней без еды. Погиб в 1942 году в Смоленской области. Родилась, когда отца уже дома не было. Мать Сурова Татьяна Михайловна 10 лет работала на Василевской фабрике ткачихой. После женитьбы родители жили в г. Приволжск, а с моим рождением мама переехала в деревню к своим родителям. Мать так и прожила всю жизнь одна, работала в колхозе дояркой. В то время в колхозе выращивали лен, это одна из трудоемких работ, никакой механизации, все вручную, и мы дети вместе со взрослыми работали: пололи, теребили, вязали снопы, сушили, мяли, трепали. Окончила 7 классов Ильинской школы, а 10 классов заканчивала в Рождественской школе, куда ходили пешком за 10 км. Домой приходила только на выходной. Мать напечет колобушек, кренделей и всю неделю ими питались. Жили на частной квартире по 7 человек. По окончании школы 2 года работала в колхозе. Потом поступила в Кинешемское педагогическое училище. В 1964 году вышла замуж. Работала в детском саду воспитателем. В 1969 году переехали в село Горки-Чириковы, в совхозе построили новый детский комбинат, где работала заведующей. Дальше работала кассиром в Горко-Чириковском сельском совете, инспектором отдела кадров в совхозе имени Н.М. Хлебникова. Вырастила сына и дочь. За свой труд награждена многочисленными почетными грамотами и благодарностями.